悩む人

悩む人WordPressの初期設定って、なにをどうすればいいの?

設定しないとどうなるの?面倒でもやるべき?

そんな疑問に答えていきます。

サーバー契約とWordPressの設置が完了したら、次に行うことはWordPressの初期設定です。

※サイトに記事をアップするのは、もう少しあとになります。

WordPressの初期設定は少し手間がかかりますが、この記事を参考に一つずつ進めれば大丈夫。

一緒に進めていきましょう。

本記事は、クイックスタートや簡単セットアップなどでブログを始めた方に向けて、「WordPress初期設定の手順」を分かりやすく解説します。

はじめに|初期設定が重要な理由と確認すべきこと

ここでは、WordPress初期設定がなぜ重要なのか、また初期設定の前に確認しておきたいポイントを紹介します。

WordPress初期設定のメリット

WordPressの初期設定は、これからのブログ運営に欠かせない重要な準備です。

この設定を後回しにすると、SEOやセキュリティ面で不利になることがあります。

そのため、記事を書き始める前に初期設定をしっかり済ませておくことが大切です。

- ブログの信頼性と安全性を高める

- SEOや集客に強いサイト基盤を作る

- ブログ運営の効率化を上げ、作業をスムーズにする

サイトアドレス(URL)の確認

まずは、自分のサイトアドレス(URL)を確認をします。

- サイトアドレスが「https://〜」になっているか(=SSL化されているか)

- サイトアドレスが、契約した独自ドメインで表示されているか

これらを確認してから、WordPressの初期設定を始めていきましょう。

クイックスタートやかんたんセットアップ以外の方法でWordPressを立ち上げた場合、URLが「https://〜」ではなく「http://〜」になっているケースがあります(SSL化が未設定の状態)。

手動でSSLを設定する場合は、次の3ステップが必要になることがあります。

- サーバー設定

- .htaccess編集

- WordPress側アドレス変更

WordPress初期設定|ユーザー設定

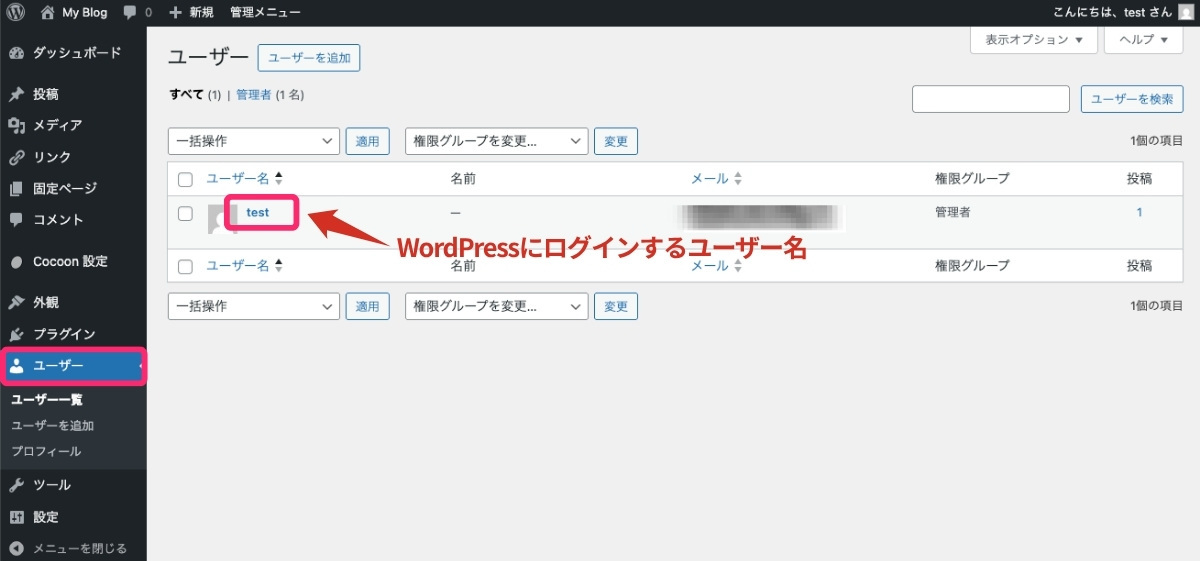

ユーザー設定で最も重要なのは、セキュリティ対策です。

特に注意したいのが、ログインユーザー名が投稿者名として表示されないようにすることです。

デフォルトのままだと「ログイン名=投稿者名」になり、第三者にログイン情報を推測されるリスクが高まります。必ず設定を変更しましょう。

左メニューの「ユーザー > ユーザー名」をクリックします。

※「ユーザー > プロフィール」をクリックしてもOKです。

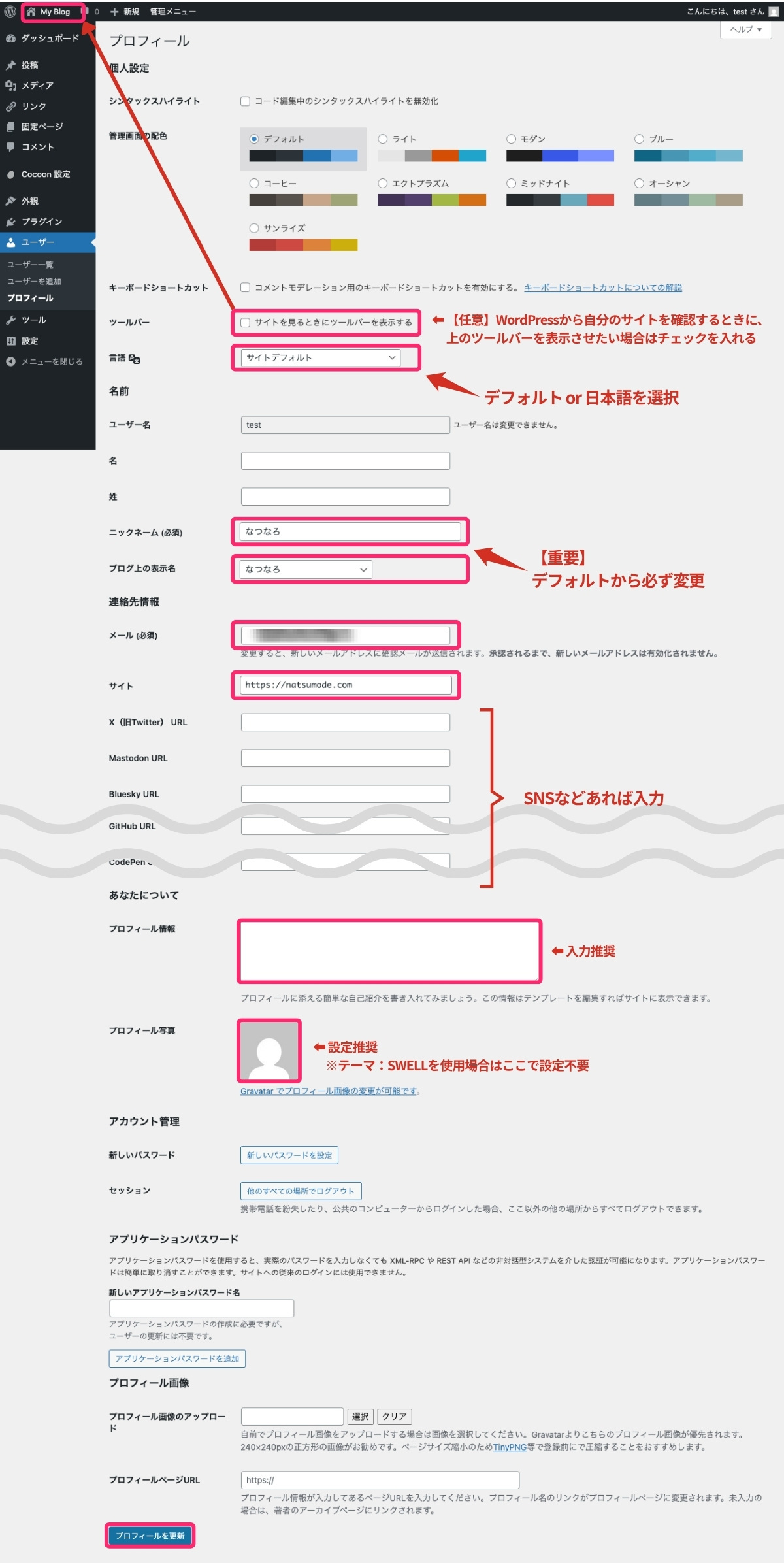

設定画面が表示されたら、順番に設定していきましょう。

- 管理画面の配色

-

お好みでOKです。操作性には影響ありません。

- ツールバー

-

WordPress上でブログを表示したとき、画面上部に編集バーを出すかどうかを設定します。

作業中はチェックあり、読者目線で確認したいときはチェックを外すのがおすすめです。 - 名/姓

-

空白でも問題ありません。必要があれば入力します。

私は空欄(ブランク)のままにしていますが、表示や運営に支障はありません。 - 【重要】ニックネーム(必須)

-

任意のハンドルネームやニックネームに変更しましょう。

デフォルトでは「ログインID(ユーザー名)」が自動入力されていますが、このままだと投稿者名として表示され、セキュリティ的に危険です。 - 【重要】ブログ上の表示名

-

ドロップダウンから、上で設定したニックネームを選びます。

この名前が記事の投稿者名やプロフィールに表示されます。 - メール(必須)

-

パスワード再発行など、WordPressアカウントに関係する通知が届くメールアドレスです

セキュリティ面を考えて、他人に推測されにくいアドレスを設定しましょう。 - サイト

-

自分のWordPressサイトのURLを入力します。

- SNSのURL

-

ブログと関連づけたいSNSがあれば入力します。

- プロフィール情報 / プロフィール写真

-

自己紹介やブログのコンセプトなどを簡単に記入し、自分のアイコンを設定します。

※テーマによって設定箇所が異なる場合があります。「この記事を書いた人」などに表示されます。

「この記事を書いた人」の表示例  なつなろ

なつなろこのサイトでは「この記事を書いた人」を非表示にしているため、プロフィール情報は未設定です。

設定が完了したら、忘れずに「プロフィールを更新」をクリックします。

WordPress初期設定|設定

次に、左の管理画面 「 設定」からWordPressの基本的な設定を行なっていきます。

- 一般設定

- 投稿設定

- 表示設定

- ディスカッション

- メディア設定

- パーマリンク設定

- プライバシー

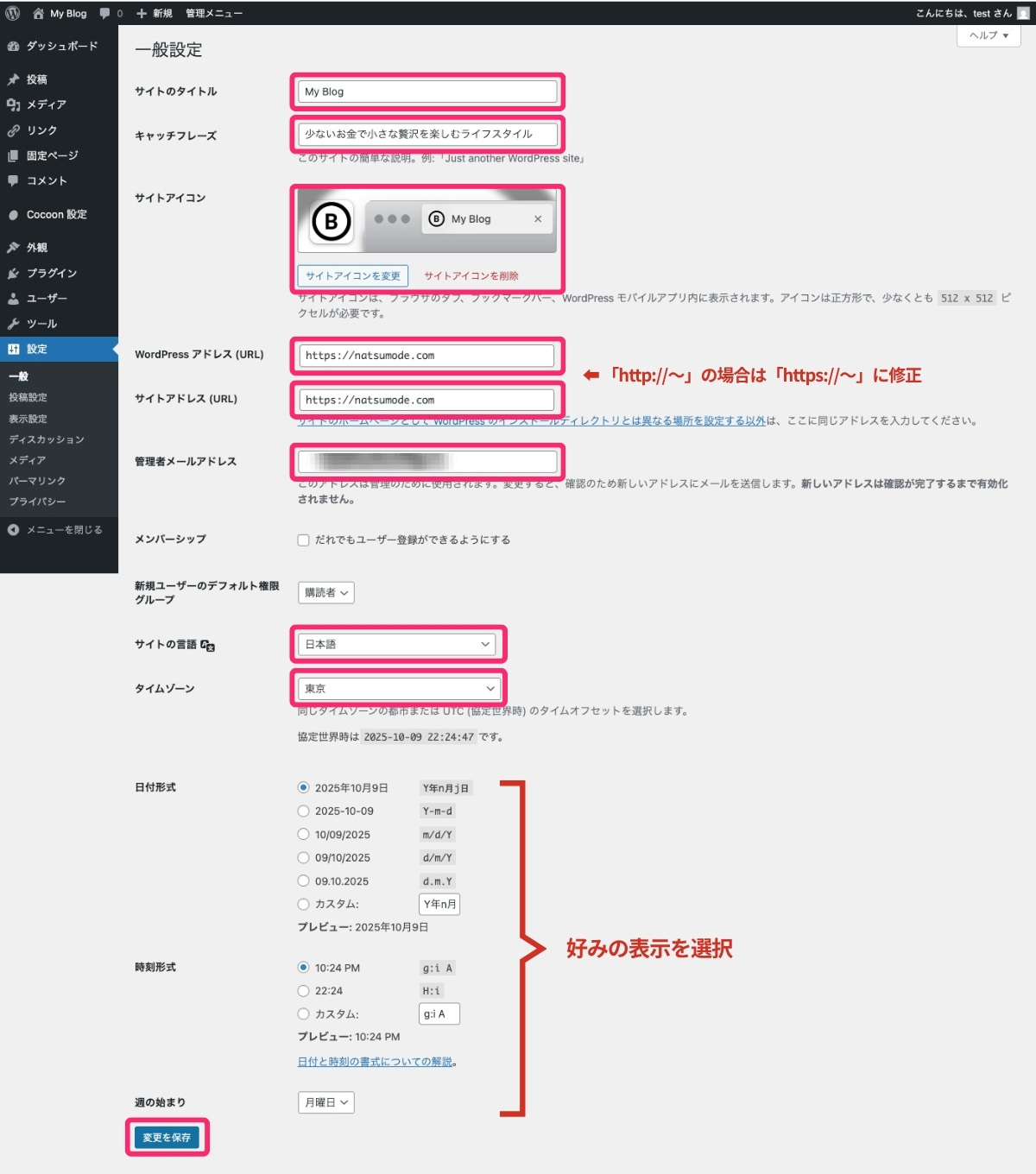

① 一般設定

サイトの基本情報、管理者メールアドレス、タイムゾーンなどを設定します。

- サイトのタイトル

-

ブログの名前を入力します。後から変更も可能です。

- キャッチフレーズ

-

ブログのサブタイトルのような部分です。サイトの方向性を一言(10〜20文字)で伝えましょう。

検索結果にも表示されることがあります。 - サイトアイコン

-

ブラウザのタブやブックマークに表示される小さな画像で、「ファビコン」とも呼ばれます。

サイトのオリジナリティを出すために、アイコンは設定しておきましょう。 - WordPressアドレス(URL)/ サイトアドレス(URL)

-

「https://〜」になっていることを確認します。

もし「http://〜」のままの場合は、「https://〜」に修正します。【サイトアドレス(URL)の補足】

クイックスタート直後は、サイトアドレス(URL)が「http://〜」 になっていることがあります。

サーバーでSSLが有効になっていること、またはブラウザの証明書ビューアでサイトが安全に接続されていることを確認し修正しましょう。 - 管理者メールアドレス

-

WordPress本体やプラグインのアップデート通知、コメント通知などが届くメールアドレスです。

GmailなどでもOKですが、問い合わせフォームの通知先としても使われるため、独自ドメインのメールアドレスを使うと信頼性が高まりやすいです。 - メンバーシップ / 新規ユーザーのデフォルト権限グループ

-

個人ブログでは設定不要でOKです。

- サイトの言語 / タイムゾーン

-

自分の言語と地域のタイムゾーンを選択します。(例:「日本語 / 東京」を選択)

- 日付形式

-

お好みの表示スタイルを選択します。

記事の公開日や更新日として表示されます。 - 時刻形式

-

お好みの表示スタイルを選択します。

記事に時刻を表示させたい場合はカスタマイズが必要になります。 - 週の始まり

-

任意で曜日を選択します。

設定が完了したら、「変更を保存」をクリックします。

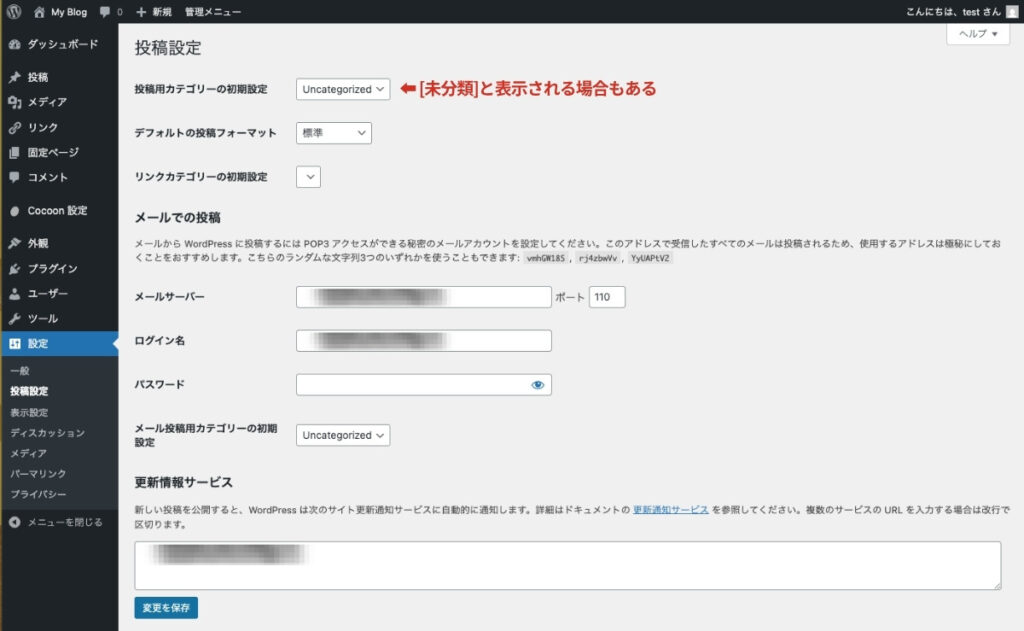

② 投稿設定

投稿時の初期カテゴリやメール投稿などの設定を行います。

この部分は、ブログを始めたばかりの段階では設定不要です。

記事数やカテゴリーが増えて整理したくなったときに、「投稿用カテゴリーの初期設定」をあらためて設定すればOKです。

③ 表示設定

読者がブログを訪問したときに表示されるトップページの内容を設定できます。

- ホームページの表示

-

デフォルトでは「最新の投稿」になっていて、記事一覧が表示される仕様になってます。

固定ページをトップページにしたい場合は、あらかじめ固定ページを作って指定しましょう。固定ページをトップページにする方法

STEP固定ページを追加する STEPトップページの作成

STEPトップページの作成タイトルは[トップページ]や[home]のように分かりやすいものを入力します。

「スラッグ」を入力し、「公開」をクリックします。

- このページをホームページの表示に設定するとタイトルは表示されません。

- スラッグは英数字(例:homeやtopなど)がおすすめです。

- 内容は空で大丈夫です。設定が落ち着いてからゆっくりデザインしていきましょう。

STEPトップページが作成される作成したトップページを「表示設定 > ホームページの表示 > 固定ページ」で選択します。

- 1ページに表示する最大投稿数

-

初期設定の10件でOKです。

- RSS/Atomフィードで表示する最新の投稿数

-

初期設定の10項目でOKです。

※Webサイトの更新情報を自動で配信してくれる機能です。 - フィードの各投稿に含める内容

-

「抜粋」がおすすめです。

RSS/Atomフィードで通知するときに表示される内容です。 - 検索エンジンでの表示

-

ここは、インデックスする(チェックしない)設定にしておきましょう。

インデックスとは…

ブログが検索エンジンのデータベースに登録され、検索結果に表示されることです。サイト準備中は、「インデックスしない(チェックする)」に設定した場合は、公開準備が整ったら忘れずにチェックを外しましょう。

ただし、以下の点に注意してください。

- この設定をしても、確実にインデックスを防げるわけではありません。

- 「インデックスする」に変更しても、検索結果に反映されるまでにタイムラグが発生します。

立ち上げたばかりのブログでよくある困ったこと私自身の経験ですが、サイト準備中に「インデックスしない」に設定し、公開後に「インデックスする」に変更しても、1ヶ月以上インデックスされずに困ったことがあります。

そのため、記事として読める内容がすでにある場合は、最初から「インデックスする」設定をおすすめします。

設定が完了したら、「変更を保存」をクリックします。

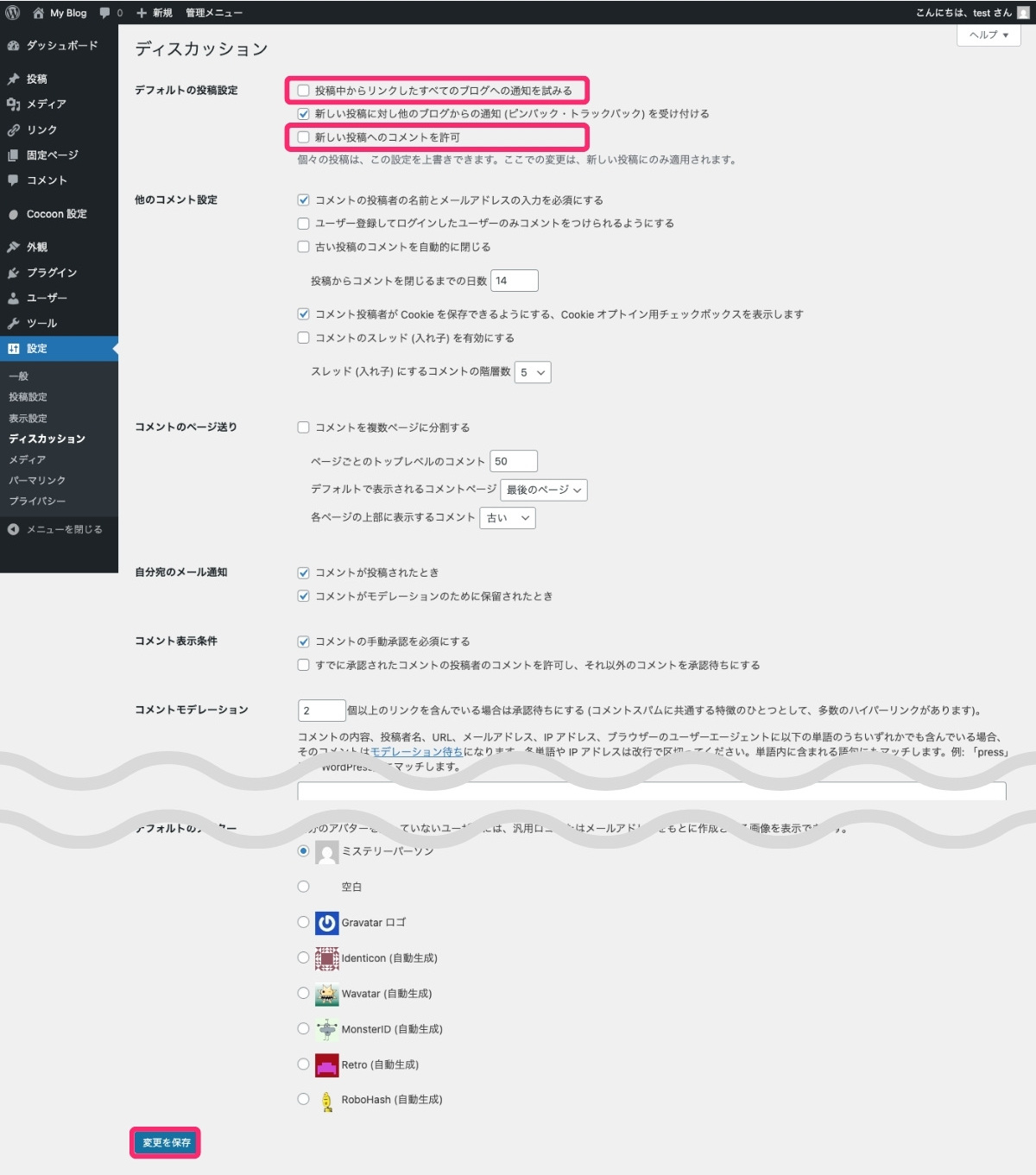

④ ディスカッション

読者のコメントの受け取り設定を行う画面です。

ここでは「コメントを受け付けない」場合の設定を紹介します。

- 投稿中からリンクしたすべてのブログへの通知を試みる

-

チェック不要。

自分が作成した記事に、他のウェブサイトやブログのリンクを貼ったとき、リンク先に「リンクしました」と通知する設定です。

通知したくない場合はチェックを外します。 - 新しい投稿に対し他のブログからの通知 (ピンバック・トラックバック) を受け付ける

-

チェックありのままでOK。

自分の作成した記事を、他のブログにリンクされたとき、「あなたの記事にリンクしました」という通知を受け取るかどうかの設定です。

受け取りたくない場合はチェックを外します。 - 【重要】新しい投稿へのコメントを許可

-

コメントを受け付けたくない場合は、チェックを外します。

この設定は、すでに作成済みの記事には適用されないため、既存記事のコメントもオフにしたい場合は、以下の方法が必要です。

- 各記事を編集→コメントを個別にオフにする

- プラグインを使って一括でコメントを非表示にする

どちらも手間がかかるので、早めにコメントの方針を決めておきましょう。

設定が完了したら、「変更を保存」をクリックします。

最近はSNSのDMも使いやすいため、個人的にはブログのコメントを必ずしも公開しなくても良いと思っています。

みなさんも、自分の運営方法に合った方法を選びましょう。

| コメントを公開するメリット | コメントを公開するデメリット |

|---|---|

| 読者との交流ができる SEO効果 信頼感アップ | スパム・荒らしのリスク 管理コストが増える ページ表示が重くなる |

⑤ メディア設定

画像アップロード時に自動生成されるサイズを設定できます。

基本的にはデフォルトのままでOKです。

- 高機能テーマ(SWELLなど)を使用している場合

-

高機能テーマは、記事一覧・サムネイル・アイキャッチ用の画像サイズをテーマ側が自動で最適化してくれます。

そのため、「メディア設定」で指定したサイズよりも、テーマ独自の設定が優先されます。 - テーマでCocoonを使用している場合

-

Cocoonでは、「メディア設定」を活用して画像サイズを調整できます。必要に応じて設定を見直しておきましょう。

※Cocoon公式サイトでは、開発者のわいひらさんが推奨設定を公開しています。

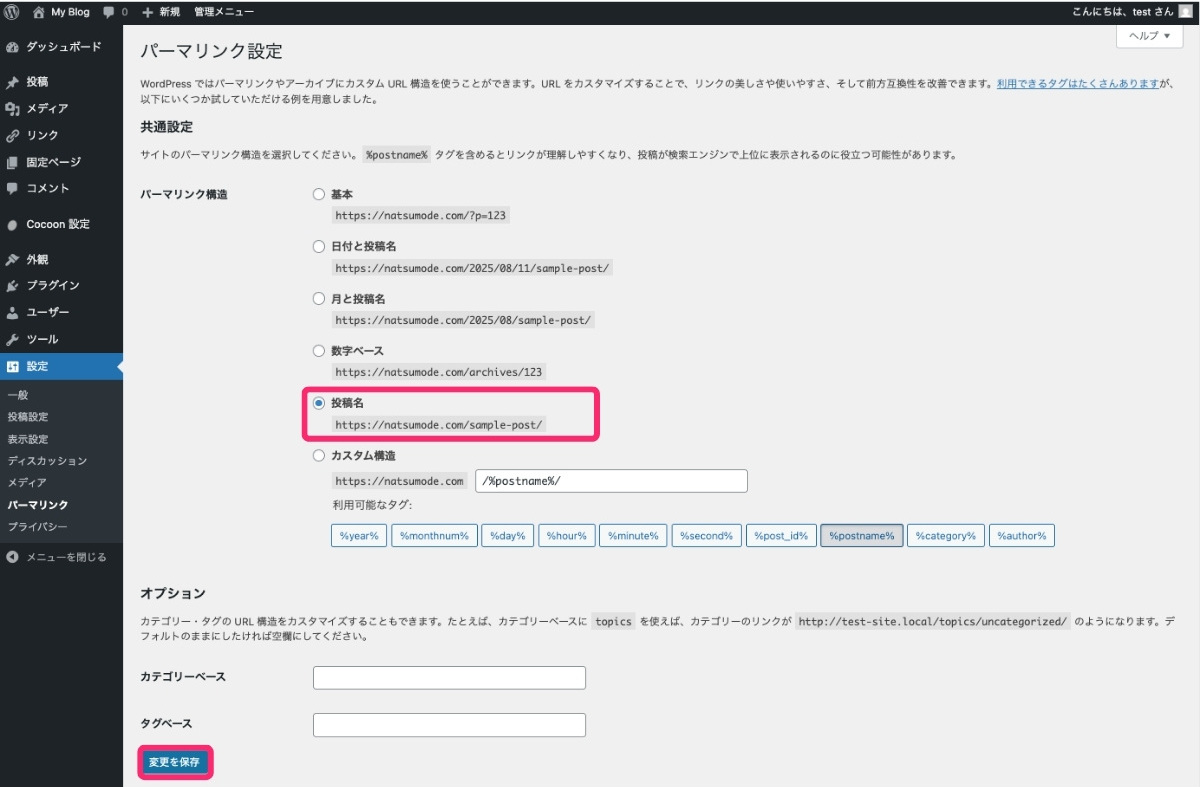

⑥ 【重要】パーマリンク設定

パーマリンクとは、各記事や固定ページのURLのことです。

この記事のURL(https://natsumode.com/wordpress-initial-setup)を例にしてみます。

- パーマリンク構造(URL全体)

-

https://natsumode.com/wordpress-initial-setup

- スラッグ名

-

wordpress-initial-setup

この部分では、「スラッグ」の自動ルールを決めて、URL全体をどうするかを設定します。

- パーマリンク構造

-

「投稿名」での設定がおすすめです。

カスタム構造を選択し、以下のように設定しても同じになります。

- https://xxxxx.com/%postname%/

- オプション

-

こだわりがなければ、デフォルト(空欄)でOKです。

カテゴリー・タグのURLに使われるデフォルトの「category」や「tag」の表示を変えられる場所です。

たとえば「category」→「topics」などに変更できます。

設定が完了したら、「変更を保存」をクリックします。

パーマリンクが重要な理由

記事を公開した後でパーマリンクを変更すると、記事のURLが変わってしまいSEOに悪影響が出ます。

読者にもわかりやすく、また管理しやすいように「シンプル&分かりやすいURL」にしましょう。

- https://natsuweb.com/wp-settings

- https://natsumode.com/this-is%20a%20test-post&id=87&ref=abc123

スラッグは、英数字(半角英小文字とハイフン)で設定するのがおすすめです。

日本語を使うと、文字化けのように「%E3%81…」と見えるため避けるのが無難です。

⑦ プライバシー

プライバシーポリシーの自動生成ができます。

ただし、内容は最低限のものなので、実際の運営に合わせて追記・修正が必要になります。

私はこの自動生成は使わず、ネット上で公開されているサンプルを参考にしながら、自分用にカスタマイズしたプライバシーポリシーを作成しました。

以下のどれかに当てはまるブログは、プライバシーポリシーがほぼ必須です。

- アフィリエイトリンクを掲載している

- Googleアナリティクスやサーチコンソールを導入している

- お問い合わせフォームを設定している

- コメント機能がONになっている

不要なコンテンツ・プラグインの削除

WordPressには初期状態でいつくかのコンテンツやプラグインが含まれています。

不要なものを整理して、シンプルな環境を整えましょう。

削除してOKな初期コンテンツ

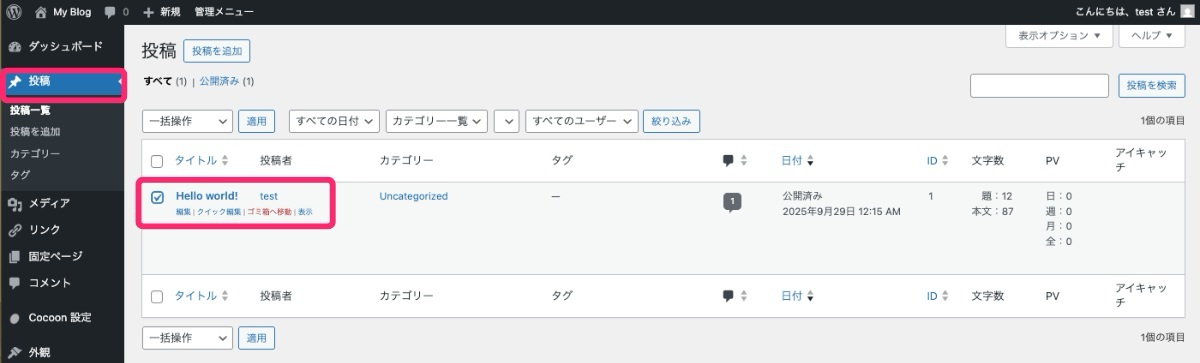

まずは、以下の不要なデフォルトコンテンツを削除しましょう。

- 投稿の「Hello world!」

- 固定ページの「サンプルページ」

- プラグイン「Hello Dolly」など

投稿記事「Hello World!」の削除

WordPress左メニューの「投稿」をクリックし、不要な記事タイトルにマウスをのせます(ホバー)。

表示された「ゴミ箱へ移動」をクリックすれば削除できます。

固定ページ「Sample Page」の削除

WordPress左メニューの「固定ページ」をクリックし、不要な固定ページにマウスをのせます(ホバー)。

表示された「ゴミ箱へ移動」をクリックすれば削除できます。

プラグイン「Hello Dolly」の削除

WordPress左メニューの「プラグイン」をクリックし、不要なプラグインを「削除」します。

その他のプラグインの判断について

ブログの運営方針によって、残すか削除するかを判断するプラグインもあります。

以下で主なものを紹介します。

- Akismet Anti-spam: Spam Protection

-

コメントのスパムを管理するプラグインです。

無料プランもありますが、商用利用(収益を得るブログ)では有料契約が必要になります。

コメント欄を非表示にする方針なら削除して問題ありません。 - TypeSquare Webfonts for エックスサーバー

-

モリサワのWebフォントを簡単に利用できるプラグインです。

月間7.5万PVまで無料ですが、ページ表示速度に影響が出る可能性もあります。

フォントにこだわりがなければ削除してもOKです。 - コントロールパネルプラグイン(ConoHa WINGの場合)

-

WordPressの管理画面内からConoHaのサーバー操作ができるプラグインです。

サーバー管理画面からでも同じ操作が可能なので、削除して問題ありません。 - 自動キャッシュクリアプラグイン(ConoHa WINGの場合)

-

ConoHaが提供する高速化用のキャッシュ系プラグインです。

他のキャッシュ系プラグインを使う予定があれば、こちらは削除して問題ありません。SWELLをユーザーは削除してOK!SWELLには独自のキャッシュクリア機能が標準搭載されています。

機能が重複するため、ConoHaのキャッシュプラグインは削除しましょう。 - SiteGuard WP Plugin(ConoHa WINGの場合)

-

WordPressのログイン画面保護など、基本的なセキュリティ対策を行うプラグインです。

使用するテーマとの相性や、他のセキュリティ系プラグイン(例:XO Security)との重複に注意が必要です。

今後使う予定がなければ、削除しても問題ありません。 - TypeSquare Webfonts for ConoHa(ConoHa WINGの場合)

-

こちらもモリサワのWebフォントを利用できるプラグインです。

フォントにこだわりがなければ削除してOKです。

なつなろ

なつなろお疲れ様でした!

これでWordPressの初期設定が完了です。

WordPressの初期設定のまとめ

WordPressの初期設定は、記事を書き始める前に済ませておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

- ブログの信頼性と安全性を高める

- SEOや集客に強いサイト基盤を作る

- ブログ運営の効率化を上げ、作業をスムーズにする

今回紹介した手順が、みなさんのブログ準備の参考になればうれしいです。

次は「SWELLの初期設定」や「おすすめのプラグイン」など、さらに使いやすく強いサイトにするステップに進んでいきましょう。